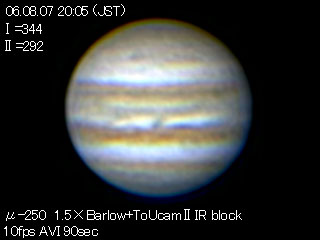

日が沈んですぐ撮影の準備に入らないとすぐ西の方に傾いてしまう。この木星

は20時頃撮影したものであるが、まだ完全に暗くなっていなかった。

眼視でもフェストーンは確認できた。

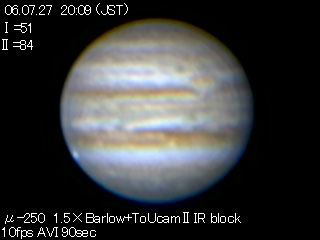

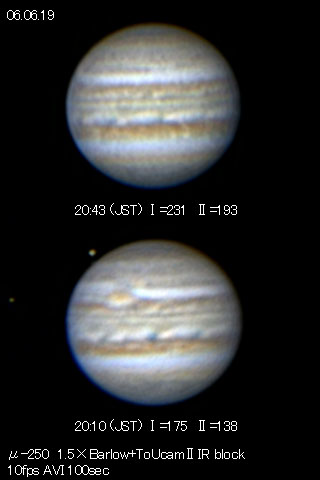

エウロパが木星本体の左側に写っている。最初見たときに何か発光体が発生

したかと勘違いしてしまった。

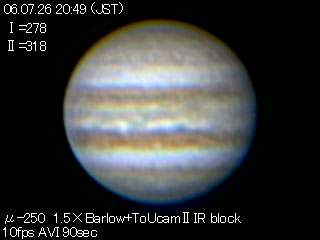

10日ぶりの木星は、撮影に入る頃はもう西傾いている。西側には隣の家が

すぐ近くにあり、屋根の熱でもやが出ている状況である。

光軸調整をしてから細かい模様の変化はあまりないが、コントラストが上がって

眼視で模様が濃くなったように感じた。もう少し追い込みが必要かも知れない。

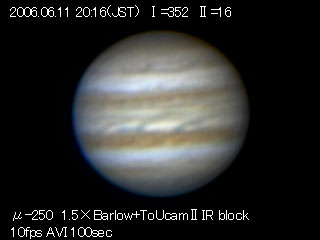

右の方に大赤斑が見えている。

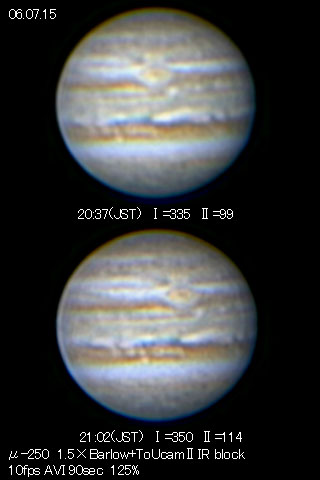

2006.06.07.17→06.07.17

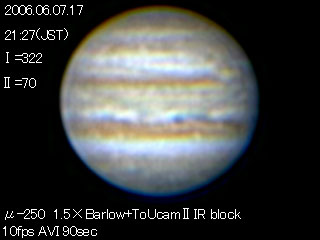

視直径は衝の頃は44秒ほどあったものが39秒までになって、一回り小さく

なった。そのため今回は画像処理の最後で125%に拡大して掲載した。

時刻などのデータは下と上が逆である。

大赤斑と中赤斑が見事に重なっている。以前の画像と比較するとその異動

が分かる。モニター上でも大赤斑がきれいに確認できた。

自然外気順応が終了していたと思ったが、木星はゆらゆら揺れていた。

撮影データの時間は21:43(JST)の間違いである。

大赤斑に中赤斑がだいぶ近づいてきた。5/21、6/7の写真と比べればよく分か

る。もう少しで上下に重なりそうである。ガニメデとイオも写っている。

カバーをとって即撮影にはいった。この辺が自作観測小屋のいいところである。

すきま風のおかげで鏡筒の外気順応もかってにしてくれる(ただし豪雨でも雨漏

りは皆無)。

約30分間隔の撮影で自転の様子が分かる。フェストーンや白斑がきれいに写っ

た。眼視でもフェストーンが確認できた。

べったり曇ってしまった。

もう少しで大赤斑が現れるところだったが残念である。

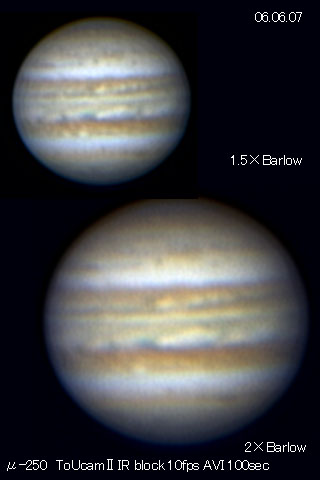

時頃、右は23時頃に撮影。

さらに1.5倍バローと2倍で撮

影してみた。2倍は迫力ある

が、詳細は1.5倍の方が写っ

ているように感じる。

右の画像の方が良く写って

いるが、それでもモニター上

ではゆらゆら揺れていた。

ぴたっと止まった状態で撮影

してみたい。

撮影の合間に衛星を見たが

Or7mm、約430倍で恒星とは

明らかに違う面として見えた。

またイオよりガニメデのほうが

赤っぽく感じたが錯覚だろう

か。

倍率のことばかり言うと初心

者のようだが、μ-250を使う

ようになってから月、惑星の

観望はHC-Or12、9、7で250

倍から430倍が常用になった。

それだけμ-250が高倍率に

絶えうるからだろう。

HCのすっきりした見え味もお

気に入りである。